Die Synagoge

Düsseldorf hatte sich nach der Reichsgründung mit einem außerordentlichen Tempo zur Groß- und Industriestadt entwickelt. Die Bevölkerungszahl stieg von rund 70.000 im Jahre 1871 auf 100.000 im Jahre 1883. Bis zum Jahre 1900 hatte sich diese Zahl bereits mehr als verdoppelt: über 214.000. Parallel zum allgemeinen Bevölkerungswachstum der Stadt war die Zahl der Juden zwischen 1850 und 1900 von 500 auf gut 2.000 angewachsen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Synagoge von 1875 bereits seit Ende der 1880er Jahre zu klein wurde. Seit 1893 mussten zu den Hohen Feiertagen, wo bekanntlich der Besuch der Synagoge ein zahlreicherer ist, Hilfsgottesdienste in einem angemieteten Wirtshaussaal abgehalten werden. „Das war ein Zustand, der Gemeinde nicht würdig und dringende Abhilfe erfordernd.“

1899 konnte endlich für etwa 300.000 Reichsmark (RM) ein Grundstück an der Kasernenstraße - knapp vierhundert Meter südlich von der alten Synagoge gelegen - gekauft werden. Es entsprach nicht ganz den Wünschen der Gemeinde, weil es Schwierigkeiten gab hinsichtlich des Grundrisses und hinsichtlich der korrekten Ausrichtung des Thoraschreins am Ostende der Synagoge (an der Kasernenstraße), die zugleich die Straßenfront, also die Schauseite war. Die Gemeinde deckte einen Teil der Grundstücks- und Baukosten durch den Erlös aus dem Verkauf ihres Grundstücks an der Bongardstraße in Pempelfort, auf welchem sich von 1788 bis 1877 ihr Friedhof befunden hatte.

Die Synagoge an der Kasernenstraße (Stadtarchiv Düsseldorf)

Bau der Synagoge

Die Düsseldorfer Synagoge wurde nach den Plänen Joseph Kleesattels im romanischen Stil errichtet. Die Neo-Romanik war im 19. Jahrhundert der beherrschende Synagogenbaustil. Auf der schwierigen Suche der Juden nach einem geeigneten Synagogenbaustil glaubte man eine Zeitlang, der maurische oder byzantinische Stil würde am besten den Mut zu etwas Eigenem, Selbständigen ausdrücken. Doch andererseits schien er, wenn auch unbeabsichtigt, die Fremdartigkeit, die orientalische Herkunft der Juden zu betonen. Diesen Eindruck aber wollten viele Gemeinden vermeiden. Auch kam man inzwischen zu der Erkenntnis, dass es eine Illusion sei, im maurischen Stil einen eigenen jüdischen Baustil zu erblicken. Die Neo-Romanik schien am ehesten den Integrationswillen, die erstrebte Anpassung an die christliche Umwelt, ihre Geschichte und ihre Bauweise auszudrücken: „Warum soll eine deutsche Juden-Gemeinde ihr Gotteshaus nicht im deutschen Style aufführen?“

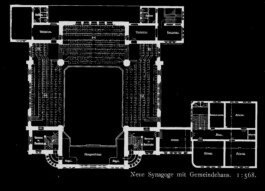

Die Grundsteinlegung erfolgte im September 1902. Nach zwei Jahren Bauzeit, am 6. September 1904, fand die Einweihung statt. Die Synagoge verfügte über 780 Sitzplätze für Männer, 550 für Frauen, später schuf man durch eine neue Anordnung der Bänke hundert zusätzliche Plätze. Die Baukosten betrugen 450.000 RM, die der Inneneinrichtung 125.000 RM.

Im Dezember 1904 brachte die in Berlin erscheinende lllustrirte Zeitung eine schöne Abbildung der Synagoge. Im Begleittext hieß es:

„Eine weitere Bereicherung ihrer zahlreichen prächtigen Monumentalbauten hat die rheinische Kunstmetropole Düsseldorf in der kürzlich eingeweihten neuen Synagoge erhalten. Prof. Joseph Kleesattel in Düsseldorf, der berufene Meister des Kirchenbaus, hat mit diesem stilvollen Bauwerk dem gewaltigen Rochusdome Düsseldorfs ein aus dem gleichen romanischen Stile erwachsenes Gegenstück gegeben. Das Bauwerk mit den beiden Flankentürmen an der Kasernenstraße, der mächtigen zweigeschossigen Vierungskuppel, den vorgelegten Eingangshallen, bildet mit dem durch eine bogengestellte offene Durchfahrtshalle verbundenen Gemeinde- und Schulhaus eine gewaltige Baugruppe, gediegen schön und von ruhiger Vornehmheit. Den rituellen Anforderungen entsprechend, liegt die Synagoge mit dem Allerheiligsten genau nach Osten gerichtet. Die äußeren Ansichtsflächen sowie sämtliche Architekturteile sind in hellem Vogesensandstein, der Sockel und die Freitreppen in Niedermendiger Basaltlava ausgeführt. Der Innenraum ist in leichten, einfachen Farbentönen gehalten, die das natürliche Material zur vollen Wirkung gelangen lassen.“

Die Synagoge kurz nach der Fertigstellung, 1904 (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Die Synagoge kurz nach der Fertigstellung, 1904 (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Für den Wochengottesdienst diente die 'kleine' Synagoge, die sich im unteren Geschoss an der Straßenseite befand und direkt von der Kasernenstraße aus zugänglich war. Viele ehemalige Düsseldorfer behielten sie als die 'polnische' Synagoge in Erinnerung, weil sie während der Nazizeit den Ostjuden als Betlokal zur Verfügung gestellt wurde.

Grundriss der Synagoge

Nutzung der Synagoge

Viele ehemalige Düsseldorfer hingen an ihrer Synagoge mit Stolz und Liebe, nicht zuletzt auch wegen der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes, zu dem ein festangestellter Chor und Organist beitrugen. Dass auch jahrelang nichtjüdische Sänger zum Chor gehörten und auch der Organist Karl Mingers kein Jude war, hatte niemanden gestört. Erst die Nazis veranlassten wohl Ende 1935 deren Ausscheiden.

Blick in das Innere der Düsseldorfer Synagoge in der Kasernenstraße (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Die Synagoge öffnete sich seit 1924 auch gelegentlich der breiteren Öffentlichkeit. Es fanden jährlich Vortragszyklen mit prominenten Rednern aus ganz Deutschland in ihr statt. Sie dienten der Aufklärung über Judentum und jüdische Geschichte.

Im Frühling 1935 wurde im Rabbinerhaus die jüdische Schule eingerichtet, die schon bald darauf von 400 Kindern besucht wurde.

Unbemerkt von der nichtjüdischen Öffentlichkeit fanden nun auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen in der Synagoge statt, die zu besuchen nur Juden erlaubt war. War „jüdische Kultur“ bis 1933 fast ausschließlich auf den religiösen Bereich beschränkt, wurden die Juden durch die neuen Machthaber genötigt, sich eine kulturelle Gegenwelt zu errichten: Kultur von Juden für Juden als erzwungene und dann aber auch selbstgewollte Antwort auf die Ausgrenzungspolitik der Nazis.

Die Synagoge wurde in jenen schwierigen Jahren zunehmend zur Bastion, hinter der man Schutz, Trost, Hilfe und Ablenkung zu finden versuchte.

Unvergessen blieben vielen Düsseldorfer Juden auch die Liederabende des großen russisch-jüdischen Sängers Alexander Kipnis im März 1934, im März 1935 und im Februar 1937. Bei seinem ersten Konzert waren alle 1.400 Plätze der Synagoge ausverkauft. Am 13. und 14. November 1938 sollte das erste Winterkonzert in der Synagoge stattfinden - mit Kammerorchester, Frauen- und Männerchor. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen.

Die Synagoge vor 1938. Rechts im Bild das Schauspielhaus (Stadtarchiv Düsseldorf)

Antijüdische Schmierereien an der Synagogenfassade, 1929 (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Vorgeschichte - Das Jahr 1928

Interview Ellen Marx mit Angela Genger

Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Am 26. März 1938 feierte der Düsseldorfer Rabbiner Dr. Max Eschelbacher (1880 – 1964) sein 25-jähriges Dienstjubiläum in Düsseldorf. Dorthin war er auf Vorschlag von Leo Baeck als dessen Nachfolger 33-jährig mit seiner Frau Bertha und zwei Söhnen gekommen. Die später auf vier Kinder angewachsene Familie war zum Zeitpunkt dieser Feier schon seit Jahren auseinander gerissen: Der Sohn Leo praktizierte als Arzt in den Vereinigten Staaten, der Zweitälteste, Hermann, war zeitweilig wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Enzyklopedia Britannica und versuchte als Buchantiquar in England Fuß zu fassen, der Sohn Joseph-Ludwig schlug sich auf einem landwirtschaftlichen Gut fernab von europäisch-städtischer Umgebung in Argentinien durch, und die jüngste Tochter Marianne absolvierte nach dem Schulbesuch ab 1935 in England eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die Familie war anlässlich der silbernen Hochzeit der Eltern 1935 zum letzten Mal zusammengekommen.

Erste Emigrationswelle

Wie Eschelbachers erging es den meisten jüdischen Familien in Deutschland: Wer konnte, weil er jung genug war, Verbindungen und Mittel zur Auswanderung hatte, verließ die Heimat und versuchte in einem anderen Land Fuß zu fassen. Etwa die Hälfte der Düsseldorfer Gemeindemitglieder (1933 waren es 5.624 gewesen) hatte diesen Weg beschritten, in den meisten Fällen mit hohen wirtschaftlichen Opfern. Andere, wie der zweite Rabbiner Dr. Siegfried Klein, blieben bewußt bei der Gemeinde. Besondere Steuern, z.B. die Reichsfluchtsteuer, Vorschriften über Devisen, etc. engten den Handlungsspielraum der in Deutschland Verbliebenen ungeheuer ein. Ab April 1938 mussten Juden Vermögen über 5.000 RM anmelden, Grundlage der Enteignung, die u.a. dann später am 12. November 1938 festgelegten 'Sühneleistung' in Höhe von 1,127 Milliarden RM einen ersten absurden Höhepunkt fand. Aus der Düsseldorfer Gemeinde waren hierzu eine Million RM zu zahlen. Schadensfälle wurden von den Versicherungen unmittelbar an das Deutsche Reich überwiesen (insgesamt 225 Millionen RM), während die geschädigten Juden leer ausgingen.

Familie Eschelbacher 1935 in Düsseldorf. Unten Dr. Max Eschelbacher (1880-1964) und Ehefrau Berta, geb. Cahn (1884-1962), oben die Kinder: v.l. Hermann (1912), Leo (1911-1958), Nanni (1921) und Josef-Ludwig (1919-1968)

Rabbiner Dr. Siegfried Klein (1882-1944) und seine Familie: Ehefrau Lilli, geb. Plotke (1895-1942), Tochter Hanna (1923) und Sohn Julius (1925)

Sorge bereitete Rabbiner Eschelbacher auch, dass durch ein Gesetz vom 1. April 1938 die jüdischen Gemeinden ihre Rechtsform als Körperschaften öffentlichen Rechts verloren und sie zu rechtsfähigen Vereinen erklärt wurden. Wenig später, im Juni desselben Jahres, wurden eine Reihe von Gemeinde-repräsentanten in Polizeihaft genommen, andere Gemeindemitglieder kamen in „Schutzhaft“, in der Regel wegen völlig aus der Luft gegriffener oder längst verjährter Vergehen, wie Führerscheinvergehen oder ähnlichem.

Weitere Maßnahmen vom September 1938, die den Entzug der Zulassung jüdischer Ärztinnen und Ärzte, wenig später der wenigen noch zugelassenen jüdischen Anwälte vorsah, trieb die Verarmung der jüdischen Bevölkerung ebenso voran wie die sich seit Januar 1938 verschärfende Gesetzgebung über „jüdische Gewerbebetriebe“.

„Die Polenaktion“ und das „Attentat“

Dies war der Hintergrund, auf dem die erste Deportation aus Düsseldorf von den aufmerksamen Beobachtern gesehen wurde: In der Nacht vom 27. Oktober 1938 holten Polizisten ungefähr 461 Personen aus ihren Wohnungen: Männer, Frauen und Kinder, die als „Polnische Juden“ nach einem kurzen Aufenthalt im Polizeipräsidium in Züge verfrachtet und an die polnische Grenze nach Zbąszyń (Bentschen) transportiert wurden. Unter ihnen war eine nicht unerhebliche Zahl von Frauen, die nur durch ihre Heirat polnische Staatsbürgerinnen geworden waren, sowie deren Kinder. Die polnischen Behörden ließen die Deportierten zunächst nicht herein, zurück konnten nur sehr wenige.

Der Angehörige einer aus Hannover abgeschobenen ostjüdischen Familie, Hermann Grünspan, schoss aus Verzweiflung in der deutschen Botschaft in Paris auf den deutschen Botschaftsangehörigen Ernst vom Rath. Als dieser, zunächst schwerverletzt, nach einigen Tagen verstarb, nutzten dies die Nationalsozialisten für ein Pogrom im gesamten deutschen Reich.

Die Pogromnacht

Die Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 sollte in Deutschland als der massivste Angriff auf die hier lebenden deutschen Juden in die Geschichte eingehen. Dieser Angriff war wohl vorbereitet, die Trupps aus SA und SS arbeiteten sich nach vorbereiteten Listen vor. Im linksrheinischen Ortsteil Oberkassel passierte zunächst nichts, denn der Verantwortliche weilte auf einer NSDAP-Jubelfeier und hatte die Liste in seinem Schreibtisch eingeschlossen. Die sich vor aller Augen abspielenden Verbrechen reichten von Mord, Totschlag und Körperverletzung zur Brandstiftung, zu Raub, Plünderung, Sachbeschädigung und schließlich der Verhaftung vieler. Laut Haftbuch der Polizei Düsseldorf wurden 155 Männer und Jugendliche und 20 Frauen ins Polizeigefängnis eingeliefert. Die Jugendlichen bis 16 Jahren und die Frauen und ältere Männer wurden nach ein bis drei Tagen wieder freigelassen. Die anderen kamen am 16. November 1938 in einen Zug, der sie ins Konzentrationslager Dachau brachte. Von dort wurden sie erst dann entlassen, wenn sie entweder dringend zur Liquidierung oder „Arisierung“ eines Geschäfts angefordert wurden oder Auswanderungspapiere vorlegen konnten. Die meisten der Verhafteten kehrten nach drei bis sechs Wochen nach Düsseldorf zurück. In der Erinnerung der Angehörigen waren es Monate, so sehr hatte die Haft die Väter, Ehemänner oder Söhne physisch und psychisch verändert.

Pogromnacht Hüttenstraße (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Pogromnacht Hüttenstraße (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Brennende Synagoge (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Brennende Synagoge (Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Drei Menschen kamen in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 in Düsseldorf ums Leben, an den Folgen starben unmittelbar danach weitere vier, fünf nahmen sich aus Verzweiflung das Leben und andere behielten Gesundheitsschäden, von denen sie sich nie mehr erholten. 70 Menschen mussten stationär in Krankenhäusern behandelt werden, darunter der mit mehr als zwanzig Messerstichen schwer verletzte Salo Loeb. Um ihn vor Verhaftung und Deportation zu schützen, hatten Ärzte und Schwestern des katholischen Marienhospitals nicht einmal die Angehörigen über dessen Verbleib informiert, so dass er zunächst als verstorben galt. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde Salo Loeb immer wieder von der Gestapo verhaftet, kam für einige Tage frei, wurde wieder verhaftet. Dieses Martyrium endete erst, als er buchstäblich in letzter Minute, nämlich 1940 mit seiner Familie in die USA einreisen konnte.

Dr. Max Bergenthal Ende der 1930er (Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Interview John Delmont mit Angela Genger

Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Folgen

Bunker auf Synagogengelände, 1940 (Stadtarchiv Düsseldorf)

Am 11. November 1938 stellte die Baupolizei fest, dass die Reste der Synagoge aus Sicherheitsgründen abgerissen werden müssten. Die Stadtverwaltung solle den Abbruch veranlassen, „und es müsse dann nach Fertigstellung der Arbeiten versucht werden, vom Staat die Mittel wieder zu erhalten.“ Daraus geht ganz klar hervor, dass zumindest diese Behörde zunächst meinte, der Staat habe für den Schaden, für den er verantwortlich war, auch aufzukommen. Einen Tag später war jedoch die 'Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben' erlassen worden. Eigentümer und Nutznießer des zerstörten 'jüdischen Besitzes' waren demnach selber zur Beseitigung aller Schäden bzw. zum Abriss baufällig gewordener Betriebe verpflichtet.

Der Jüdischen Gemeinde wurde also am 22. November mitgeteilt, sie müsse binnen 24 Stunden mit dem Abbruch beginnen - wegen Gefährdung der Straßenbenutzer - und weil sie 'die Umgebung verunstalteten'. Andernfalls müsse man im Verwaltungszwangswege den Abbruch durch einen Dritten ausführen und dazu einen vorläufigen Kostenvorschuss in Höhe von 24.000 RM von der Gemeinde einziehen lassen. Der Gemeindevorstand antwortete am 23. November: Vorläufig sei das Gebäude von der Gestapo beschlagnahmt, man sei weder in der Lage, das Grundstück zu betreten noch Verfügungen zu treffen. Die Antwort lautete: Das träfe nicht zu, 24.000 RM müssten sofort eingezahlt werden.

Inzwischen hatte aber ein Abbruchunternehmer der Stadt am 21. November einen Kostenvoranschlag von 20.500 RM unterbreitet, alle Arbeiten eingeschlossen. Er hatte hinzugefügt: Die Altmaterialien gingen nicht in den Besitz der Firma über, sie blieben im Besitz der Stadt. Nach einer Besprechung am selben Tag, bei der der Unternehmer wohl erfuhr, dass die Jüdische Gemeinde und nicht die Stadt oder der Staat für die Abbruchkosten aufzukommen hätte, tippte er rasch einen neuen, wesentlich höheren Kostenvoranschlag von insgesamt 37.000 RM.

Am 2. Dezember 1938 konnten die Düsseldorfer in der Rheinischen Landeszeitung lesen: „Die Synagoge in der Kasernenstraße, die seit Jahr und Tag für alle deutsche Volksgenossen ein Stein des Anstoßes war, wird nunmehr in Kürze verschwinden. Es ist zu hoffen, daß man gleichzeitig die Judenschule niederlegt. Die Düsseldorfer Bevölkerung wünscht, durch nichts mehr an jene Zeiten erinnert zu werden, in denen Juda sein Haupt in Deutschland frech erhob.“

Nach getaner Abrissarbeit bekam der Bauunternehmer seine 37.000 RM. Er hatte dafür ja sogar noch die Fundamente der einstigen Kaserne entfernt, Mutterboden herangeschafft und schön planiert, auf dass Gras über allem wachse. Schließlich hatte der Oberbürgermeister die „Schaffung eines einigermaßen anständigen Bildes in der Stadtmitte“ angeordnet.

Mit fast 800.000 RM war der Einheitswert von Synagoge und Grundstück vor dem Novemberpogrom angegeben worden. Der Einheitswert des Grundstückes allein betrug 360.000 RM. Die Stadt hielt einen Kaufpreis von 150.000 RM für ausreichend. Auch der von der Gemeinde eingeschaltete Makler W. Mockert, der auf die große finanzielle Notlage der Gemeinde hinwies, konnte kaum etwas erreichen. Nach demütigenden Verhandlungen wurde die Gemeinde genötigt, für einen Betrag von 191.870 RM zu verkaufen. Von diesem Betrag zog die Stadt aber noch 75.000 RM ab: 37.000 für den Abbruch, 26.000 für die inzwischen erfolgte Anlage eines Parkplatzes und 12.000 für dies und das. Es blieben der Gemeinde lächerliche 84.970 Mark und 34 Pfennige, auf deren Auszahlung sie dann auch noch bis Ende Juni 1939 warten musste.

Seit dem 30. März 1939 war die Stadt im Besitz des Grundstückes. Zu Beginn des Krieges wurde auf dem Grundstück ein unterirdischer Bunker gebaut, der etwa drei Meter über die Erde hinausragte. Der Bunker wurde nach Kriegsende zu einem Hotel umgebaut, der im Volksmund etwas verschämt „Abrahams Schoß“ genannt wurde.

Gedenken am Mahnmal Kasernenstraße, 1946 (Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

In der Mitte der 1950er Jahre fand ein Rückerstattungsverfahren zwischen der Oberfinanzdirektion Düsseldorf und der Jüdischen Gemeinde bzw. der Jewish Trust Corporation statt. Die Stadt blieb weiter Eigentümerin des Grundstückes, welches als Parkplatz genutzt wurde.

Blick nach Norden auf das Grundstück der ehemaligen Synagoge an der Kasernenstraße, 1970 (Stadtarchiv Düsseldorf)

Anfang der 1980er Jahre verkaufte sie es an die Handelsblatt-Verlagsgruppe. Diese errichtete dort ein Hochhaus.

Die neuen Besitzer ließen 1983 auf dem Bürgersteig hart am Rande der vielbefahrenen, lauten Kasernenstraße ein Denkmal errichten. Es nimmt Bezug auf die Neugründung der Jüdischen Gemeinde nach Kriegsende. Von den meisten Vorüberfahrenden und Vorübergehenden wird dieses Denkmal übersehen, selbst von denen, die in ihre einstige Heimatstadt zurückkamen und sich auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit begaben.

Synagogenmahnmal von Thomas Fürst, 1946

Interview mit Ruth und Herbert Rubinstein und Mischa Kuball